○下妻市公害防止条例施行規則

昭和48年11月8日

規則第18号

(趣旨)

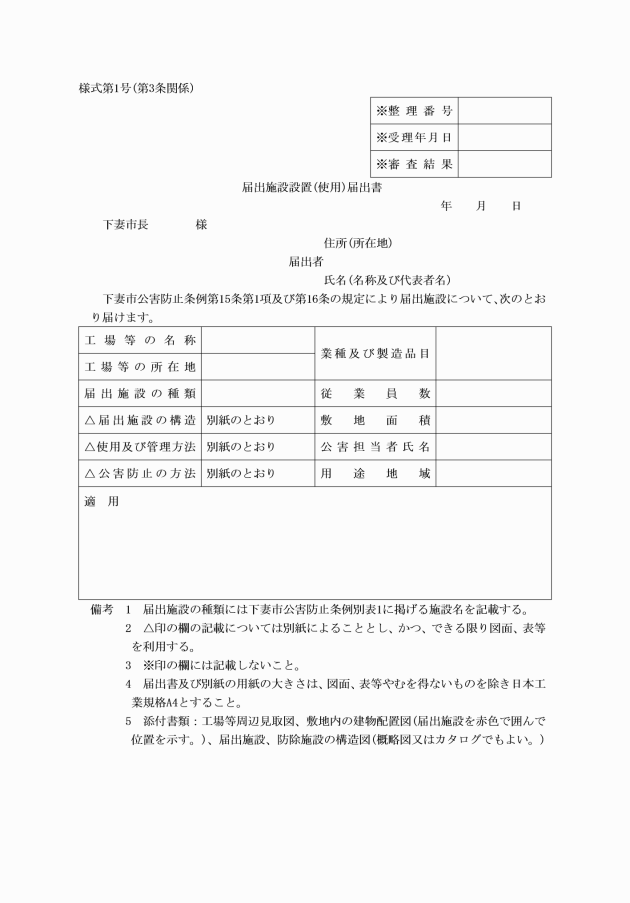

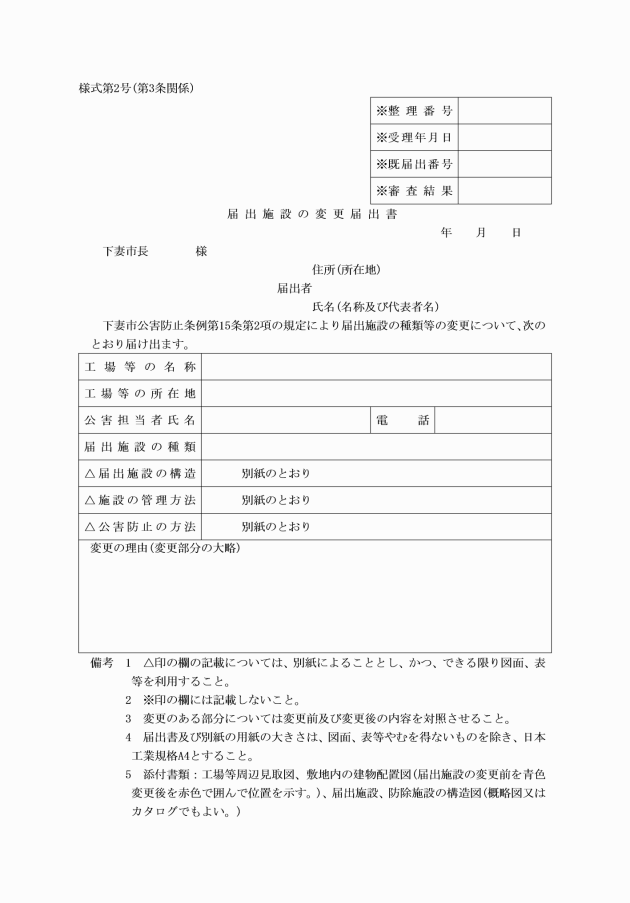

第1条 この規則は、下妻市公害防止条例(昭和48年下妻市条例第7号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

2 条例第15条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 届出施設の構造

(2) 届出施設の使用方法

(3) 敷地内の建物配置図

(4) 工場等周辺の見取図

(5) 用水源及び用排水の系統、汚染状態及び量又は燃料使用量

(6) 工場等の従業員数

(7) 施設の使用の開始及び終了の時刻

(8) その他参考となる事項

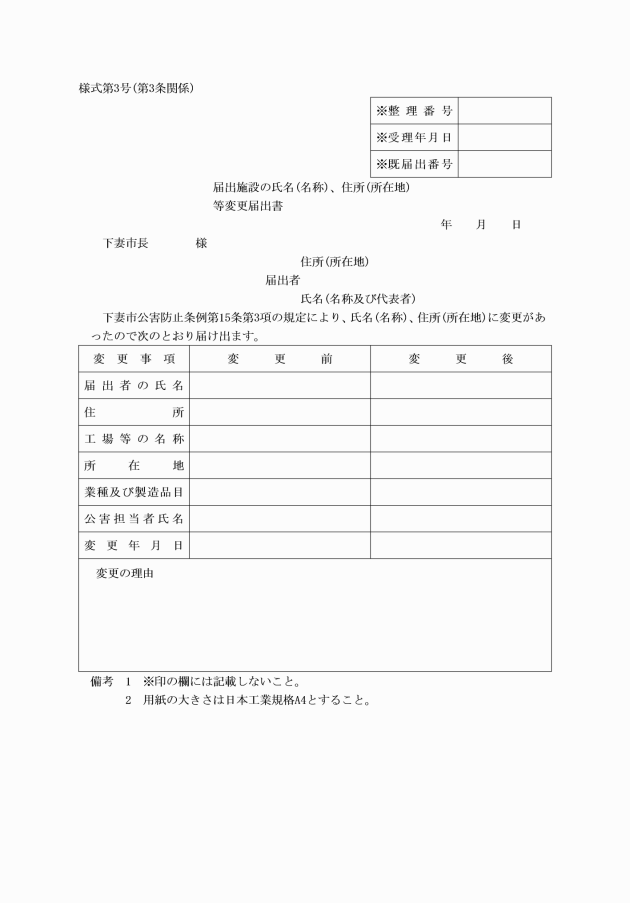

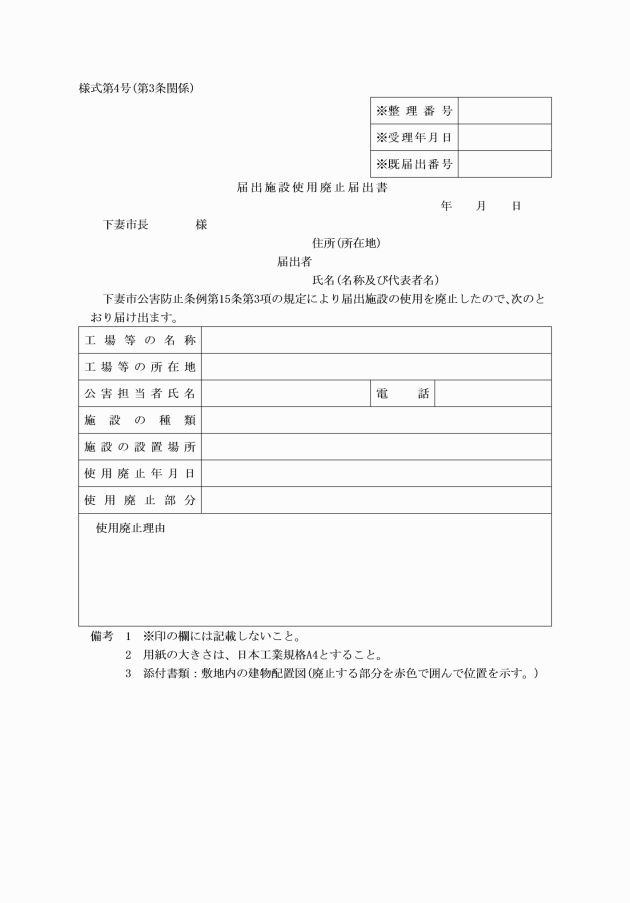

4 条例第15条第3項に規定する届出は、条例第15条第1項第1号から第3号までに掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第3号、届出施設の使用廃止の場合にあっては様式第4号による届出書によりしなければならない。

(届出書等の提出)

第14条 市長に提出する届出書等の部数は、正本1通を提出するものとする。

(審議会の庶務)

第16条 条例第32条の下妻市環境審議会に関する庶務は、環境保全主管課において行うものとする。

付則

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月5日から適用する。

付則(昭和61年規則第17号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

付則(平成7年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

付則(平成17年規則第101号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

付則(平成22年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成23年規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

付則(平成27年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

別表第1(第2条関係)

区分 | 施設名 | 規模・能力 | |

ばい煙 | 1 | ボイラー(重油、軽油、灯油等を燃料とするもの) | 厚生省令、通商産業省令で定めるところにより算定した伝熱面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル未満のもの |

2 | 廃棄物焼却炉 | 焼却能力が1時間当り20キログラム以上50キログラム未満のもの | |

粉じん | 1 | 鉱物又は土石の堆積場 | 面積が1,000m2以下であって500m2以上のもの |

汚水 | 1 | パン又は菓子の製造の用に供する洗浄施設 | 従業員5人以上30人未満のもの |

2 | し尿処理施設 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法による算定した処理対象人員が100人以上500人未満又は処理対象人員が小規模であって合計すると100人以上になるもの | |

3 | 製造加工又は公衆浴場を業とする工場等で排水量が5m3/日以上30m3/日未満の施設を有する工場等 | ||

騒音 | 1 | 圧延機械 | 原動機の定格出力の合計が22.5キロワット未満のもの |

2 | ベンディングマシン | ロール式のものであって原動機の定格出力が3.75キロワット未満のもの | |

3 | 機械プレス | 呼び加圧能力が30重量トン未満のもの | |

4 | せん断機 | 原動機の定格出力が3.75キロワット未満のもの | |

5 | 空気圧縮機及び送風機 | 原動機の定格出力が3キロワット以上7.5キロワット未満のもの | |

6 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | 原動機の定格出力が3.75キロワット未満のもの | |

7 | コンクリートプラント | 作業場が固定しており混練機の混練容量が0.45平方メートル未満のもの | |

8 | アスファルトプラント | 作業場が固定しており混練る重量が200キログラム未満のもの | |

9 | 帯のこ盤及び丸のこ盤 | 製材用のものにあっては、原動機の定格出力が15キロワット未満のもの、木工用のものにあっては、原動機の定格出力が2.25キロワット未満のもの | |

10 | かんな盤 |

| |

11 | 板金施設 |

| |

12 | 製罐施設 |

| |

13 | チェンソー(作業場の固定しているものに限る。) | ||

14 | ブロック成形機(騒音) |

| |

15 | 研磨機(パフ研磨機を除く。)(騒音) | ||

16 | 冷暖房機(原動機の定格出力が5.6キロワット以上のもの) | ||

別表第2(第7条関係)

下妻市公害防止条例第20条の規定に基づき規則第7条で定める規制基準

その1 汚水(家畜の飼養に用いる畜舎に係るものを除く。)の排水基準

項目 | 許容限度 | 測定方法 | |

1 | 水素イオン濃度(水素指数) | 5.8以上8.6以下 | 日本工業規格k0102(以下「規格」という。)8に該当する方法 |

2 | 生物化学的酸素要求量(単位1リットルにつきミリグラム) | 60 | 規格16に該当する方法 |

3 | 化学的酸素要求量(単位1リットルにつきミリグラム) | 60 | 規格13に該当する方法 |

4 | 浮遊物質(単位1リットルにつきミリグラム) | 90 | 規格10、2、1のAに該当する方法 |

5 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)(単位1リットルにつきミリグラム) | 5 | 排水基準を定める総理府令第3条の経済企画庁長官が定める方法を定める件(昭和46年経済企画庁告示第21号。以下「告示」という。)附表第4に掲げる方法 |

6 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)(単位1リットルにつきミリグラム) | 10 | 排水基準を定める総理府令第3条の経済企画庁長官が定める方法を定める件(昭和46年経済企画庁告示第21号。以下「告示」という。)附表第4に掲げる方法 |

備考

1 汚水の測定のため試料の採取地点は、次に掲げる場合を除き、工場又は事業場における汚水の排出口とする。

(1) 工場又は事業場における汚水を排出口の形状等により該当排出口から試料を採取できないとき、又は採取することが適当でないときは、工場又は事業場から排出される汚水を測定するために適当と認められる地点とする。

(2) 2以上の工場又は事業場から排出される汚水を共同して処理排出する場合は、当該処理施設の排出口とする。

2 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が5立方メートル以上30立方メートル未満である工場又は事業場に係る排出水について適用する。

その2 騒音に係る届出施設を設置する工場等に関する規制基準

時間の区分 区域の区分 | 昼間 | 朝夕 | 夜間 |

第1種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |

第2種区域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |

第3種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |

第4種区域 | 70デシベル | 65デシベル | 55デシベル |

第5種区域 | 75デシベル | 75デシベル | 65デシベル |

備考

1 昼間とは午前8時から午後6時まで、朝夕とは午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後10時まで、夜間とは午後10時から翌日午前6時までをいう。

2 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

3 第1種区域、第2種区域、第3種区域、第4種区域及び第5種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域とする。

(1) 第1種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種住居専用地域

(2) 第2種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第2種住居専用地域及び住居地域

(3) 第3種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び都市計画法の用途地域の指定のない地域

(4) 第4種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域

(5) 第5種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域

4 第5種区域についての規制基準は、第5種区域から他の区域に排出される場合のみ適用されるものとする。

5 第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周辺おおむね50メートルの区域内における基準値は、当該欄に定める値から5デシベルを減じた値とする。

6 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

7 騒音の測定場所は、届出施設の設置してある工場等の敷地境界線とする。

8 騒音の測定方法は、当分の間日本工業規格z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大の90パーセントレンジの上端の数値とする。